di Alessandro Pagni

@ale_pagni

Oggi, 13 febbraio 2013 muore Gabriele Basilico.

Il pensiero, ogni volta che muore qualcuno che è stato importante nella stretta cerchia di quello che per noi ha un senso (in questo caso la fotografia, che il mio maestro chiama romanticamente “signora”), si sposta dai ridicoli drammi giornalieri, per concentrarsi momentaneamente su quello che, nell’arco di una vita, conta effettivamente.

In quel breve momento di lucidità, riusciamo a sforare il senso del vero, ma come un volo interrotto da un colpo di fucile, ricadiamo di nuovo, nella condizione di piccoli esseri inutili e feriti.

La fotografia con questo c’entra quanto c’entra l’alta cucina, il Subbuteo, fare l’amore, suonare in un gruppo o andare in chiesa: è tempo che riempiamo di una gioia morbida ed irrazionale, esclusivamente nostra, che più di qualsiasi altra questione non vorremmo farci portare via.

Non parla di Basilico, questo post.

Non avrebbe senso che lo facesse, se ne occuperanno persone più adatte di me, nei prossimi giorni, o probabilmente l’hanno già fatto. Qui, l’unica cosa che mi preme, è far dialogare due sensazioni divergente riguardo alla fotografia, che hanno permeato gli ultimi giorni che ho passato: la rabbia e il desiderio di abbandono.

Capita che provi entrambe le emozioni, in media quattro o cinque volte a settimana, non è una condizione particolarmente insolita, credo siano i due sentimenti che muovo la maggior parte degli individui, quando hanno una passione.

Ecco, oggi è uno di quei giorni in cui detesto la fotografia, non perché è morto Basilico (quello è il triste epilogo di una sofferenza che merita solo tre cose, rispetto, un tono sommesso e il ricordo), ma per essermi tanto appassionato a questa forma di espressione, cattura, comunicazione, aberrazione, bugia, da provare frustrazione e sconforto davanti alle opinioni altrui, da scoprirmi arrabbiato e fragile di fronte a idee totalmente divergenti dalle mie.

Qualche volta però mi fermo e mi sento ridicolo, mi impongo di prendermi meno sul serio, che non serve, non ha senso, perché la fotografia è un gioco, inventato da persone che adoravano meravigliarsi del mondo, come Daguerre (che certo adorava anche godersi i brevetti) e il suo assurdo e ingombrante Diorama.

Così dovrei essere io, invece di sprecare tempo e parole a sovrastare con la mia voce, le prepotenze altrui su riviste e blog o innervosirmi di fronte al mancato saluto di fotografi arroganti: dovrei essere più leggero e impiegare ogni minuto libero a sperimentare e scoprire le possibilità del medium.

Imparando dal sorriso mordace di Fontcuberta.

Non dimenticando mai Lartigue, in quell’autoritratto, da bambino, mentre “gioca” a immortalarsi nel gesto di giocare: la felicità elevata al quadrato.

E di nuovo lui che coglie con uno scatto Szarkowski, mentre se la ride di gusto sotto quei baffi da Groucho Marx e dietro a quegli occhiali che hanno fatto tendenza fra gli intellettuali, perché si ride con gli occhi ancor più che con la bocca.

E l’imperativo di somigliare a Man Ray, con indosso la sua maschera e una corona d’alloro, mentre tiene in braccio Juliet e lei lascia andare la testa indietro ridendo, a ricordarci di certe cose che sbiadiscono più tardi dei sali d’argento e che danno alla stessa fotografia, un sapore che sopravvive alla sua durata fisica.

Così la Eleanor di Harry Callahan, indagata con la stessa struggente ostinazione che tormentava il protagonista de L’avventura di un fotografo di Cavino, annullato dall’urgenza di documentare e raccontare ogni istante dell’amata Bice.

O ancora, Robert Mapplethorpe che scruta Patti Smith e, con il suo occhio di vetro, impara a conoscerla, più e meglio di qualsiasi altra persona, come amante, fratello, amico e compagno.

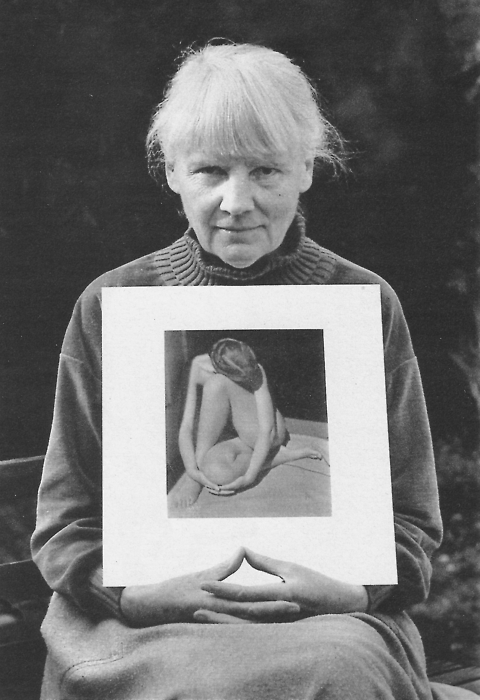

E infine, Charis Wilson, che fissa in camera mentre ci mostra come la guardava Weston, centinaia di stagioni prima, e in parte sembra che sorrida e in parte è incerta: nel raccontarci quanto siamo minuscoli e immensi.

E’ un articolo che vale ben di più di un velleitario tentativo di parlare o, peggio, spiegare la fotografia in quanto riflette una voce, cioè un essere umano.

Lo facciamo per passione, un sostantivo che significa “esistere”. E’ un prato che può essere solo diserbato con l’isolamento, ovvero quel risultato che con metodico snervamento viene raggiunto facendoti sentire una voce minoritaria, insufficiente, sbagliata, irrilevante. Una pratica militare.

La rabbia e il desiderio di abbandono, sentimenti che in me diventano delusione e desiderio di abbandono. A tratti uno si dice che non deve prendersi sul serio, per diplomazio. Può capitare che si dica che non importa il giudizio della comunità e si può fare da soli, per liberalismo. Si può anche convincersi che si è i soli nel giusto o nella purezza, per furore. Tra tutti questi tempi, a me viene sempre a galla un dubbio: resisterò?

Grazie Marco, grazie di cuore per il tuo bel contributo

In effetti avevo un’ulteriore considerazione da dire. Io trovo particolarmente consolatorio e istruttivo leggere le biografie (storie) di alcune persone che trovo a mio modesto giudizio incommensurabili: che so Modigliani, Kurt Godel…ne hanno passate anche loro, ma dove sono arrivate?

Questo non per sposare una strana concezione cattolica per cui il dolore porta buono, ma per dire che il senso di quello che facciamo lo misuriamo sempre dopo, alla fine, in fondo.

…non so perché (in linea col…”fake”…eh eh…lo so benissimo) la “mia” lettura delle “tue” parole mi fa intravedere un velo di malinconia. Un pò come, malgrado il “messaggio salvifico” si respira, nell’ultima parte di Fahrenheit 451…………

Nei miei incubi ormai vedo solo l’immagine dei giovani in gita in Via di Città che mangiano un panino con la destra e copiano la realtà con la sinistra. Quasi senza guardare. Con un telefono (???) in mano (o una mano/telefono?)

E allora continuiamo a giocare, giovane Skywalker, resistendo insistentemente. E se è vero che oggi ormai sono quasi tutti analfabeti ( Moholy-Nagy) perché guardano ma non vedono, (la politica ce lo dimostra) noi cerchiamo di …non dimenticare. Lo so, è in controtendenza, in un mondo in cui il non saper far niente viene indotto, pianificato ed esaltato. Ci vuole pazienza. Non troppa, eh!? Dose omeopatica. Anche perché, ricordi?:

“…una attività intellettuale e artistica tanto …”

L’abbiamo scritto Io, Te e Fabino, non possiamo certo abbandonarLa. E se , come ormai dicono, dopo il .psd, Lei non è più il rappresentante oggettivo della realtà, potrà sempre rappresentare soggettivamente la nostra. Noo? Ad maiora PdP

PS: e…..”Signora” con la S maiuscola, perdìo. Un pò di rispetto

Sai quanto conta per me averti nei commenti di questo blog.

Grazie Pico, di tutto.

Una riflessione molto ampia, molto interessante

Grazie mille.